莱比锡锋霸因故意手球送点引发轩然大波,德甲联盟追加禁赛处罚使其成为舆论焦点。本文从事件经过、规则争议、处罚依据及后续影响四方面展开分析,揭示球员心理与联赛规则碰撞的深层矛盾。禁赛决定不仅关乎竞技公平,更牵扯体育精神与职业操守的博弈,为德甲赛场留下值得深思的典型案例。

事件回顾与争议瞬间

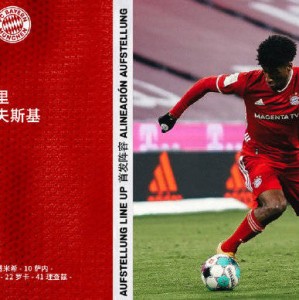

德甲第28轮莱比锡客场对阵法兰克福的比赛中,下半场补时阶段出现戏剧性转折。莱比锡锋线核心在禁区内争顶时,手臂明显张开并触碰皮球,经VAR回放确认后被判罚点球。慢镜头显示其手臂夹角超过90度且有主动迎球动作,引发"故意手球"的质疑浪潮。

当值主裁最初未判点球,直至视频助理裁判介入后改判。法兰克福凭借这粒点球绝平比分,莱比锡错失关键胜利。赛后主帅直言"难以理解球员选择在禁区内用手停球",暗示非常规防守动作存在主观故意可能。

德国《踢球者》杂志指出,该球员本赛季已三次因手球送点,此次更是在球队领先情况下"自毁长城"。社交媒体热议其是否受场外因素影响,亦有球迷翻出其赛前采访中"愿为团队付出一切"的言论形成微妙对照。

规则适用与判罚争议

根据国际足联规则,手球判罚需满足"故意"与"获利"双重标准。本案中球员手臂位置不符合正常防守姿态,且在无对抗情况下主动扩大防守范围,符合"非自然动作导致获益"的判定要件。

争议焦点在于"故意性"认定。法律专家指出,若球员意图制造点球抵消对手进攻优势,可能构成"欺诈性防守"。前德甲裁判长梅耶尔分析:"张开手臂迎接来球的动作,已超出合理防守范畴,可视为主动寻求犯规。"

历史判例显示,2014年世界杯苏亚雷斯"门线手球"曾引发类似讨论。本案特殊之处在于犯规发生在禁区外球队领先时刻,这与常规防守情境存在本质差异,加剧了外界对球员动机的揣测。

联盟处罚依据与程序

德甲联盟依据《纪律条例》第65条"损害联赛信誉行为"开出禁赛三场罚单。公告特别强调"球员举动违背体育道德基本原则,破坏竞赛诚信体系",系近五年首次因技术犯规追加纪律处罚。

听证会关键证据包括:球员承认"当时大脑一片空白"但否认故意;慢动作分析显示其视线始终跟随皮球轨迹;心理学家证词指出"高压环境下可能出现非理性防御反应"。但纪律委员会认为"专业球员应具备危险动作预判能力"。

处罚尺度引发业内讨论。相比直接红牌犯规,此类"灰色地带"行为通常仅处以罚款。但联盟强调:"考虑到球员知名度与社会影响力,需树立严明典范。"该决定或将影响未来类似案件的量刑标准。

多维影响与行业反思

莱比锡战绩遭受直接冲击,锋线重组导致欧冠资格争夺陷入被动。俱乐部股价单日跌幅达3.2%,赞助商暂停续约谈判。主帅面临战术重构压力,青年队小将被迫提前进入一线队轮换。

球员个人形象严重受损,社交媒体掉粉超15万,国家队前景蒙阴。心理专家警告"惩罚性舆情可能导致持续性表现焦虑",建议俱乐部提供专业心理疏导。德甲球员工会则呼吁建立"危机处理机制"应对类似事件。

事件暴露职业联赛规则教育短板。科隆体育学院提议增设"高压情境决策模拟"课程,慕尼黑大学法学院主张明确"非故意手球"的量化判定标准。舆论共识显示,现代足球亟需在竞技强度与道德约束间寻找新平衡点。

总结:莱比锡锋霸事件犹如一面多棱镜,折射出现代足球规则体系的复杂性与人性弱点的交织。联盟处罚不仅是对个体行为的惩戒,更是对联赛品牌形象的维护。此案警示球员需提升规则认知与心理素质,亦督促管理机构完善细则解释,在追求竞技纯度的同时守护体育精神内核。

展望:随着VAR技术普及与规则精细化,类似争议或将持续涌现。唯有建立"教育-监测-干预"三位一体机制,才能在保障比赛纯粹性与尊重人性特质间找到最佳平衡。德甲此次应对将为全球职业联赛提供重要治理样本。